BIMlogでは記事やコメントのRSSを配信していますが、フォーラムの投稿もRSSで購読することができます。

専用のフィーダーなどに登録していただくと、最新のフォーラム状況を確認できます。

RSSアドレスはこちら。

お知らせ

サーバーメインテナンスのお知らせ

以下の日時にサーバーメインテナンスをおこないます。

メインテナンス中はBIMlogにアクセスできませんのでご了承ください。

メインテナンス日時

2013年12月21日(土)11:00〜16:00

※状況により時間が前後する可能性があります。

Architect解説講座

第6回「ビューポート」

6.2.3 ビューポート作成 その2

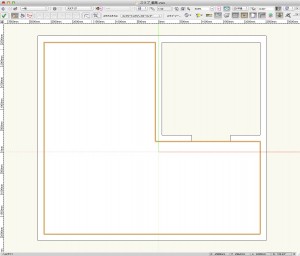

前のステップで作成したビューポートは、1Fの躯体にインテリアモデルを参照するものでした。ここでは同じインテリアモデルを2Fの躯体モデルと同じレベルに作成します。

1. ビューメニューからビューポートを作成を選択します。ビューポートを作成ダイアログが表示されます。

2. 作成するレイヤで「2F-ユニット」を選択します。

3. レイヤボタンをクリックします。2.で選択したレイヤ以外のデザインレイヤが一覧で表示されます。

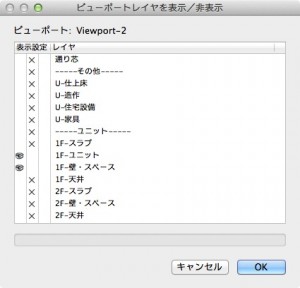

4. 表示設定を以下のように調整し、OK ボタンをクリックします。

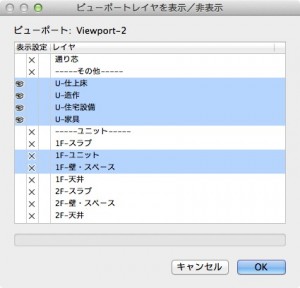

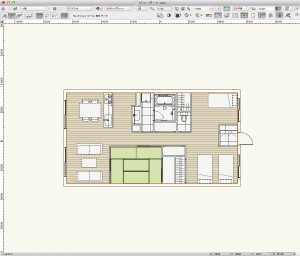

5. ビューポートを作成ダイアログで OK ボタンをクリックすると、アクティブレイヤが「2F-ユニット」に切り替わり、インテリアモデルのビューポートが表示されます。このとき、「1F-壁・スペース」「1F-ユニット」も表示になっているので画面上で確認できると思います。

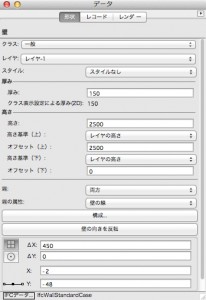

6. 作成したビューポートのデータパレットで、「Z=0」と入力し決定します。

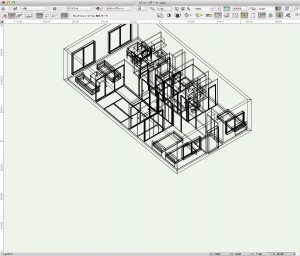

7. レイヤ「2F-壁・スペース」「2F-ユニット」のみを表示するように設定し、フライオーバーツールで視点を変更すると、躯体モデルとインテリアモデルを同時に確認することができます。

実践OpenBIM

13. IFCカスタムプロパティセットを使う

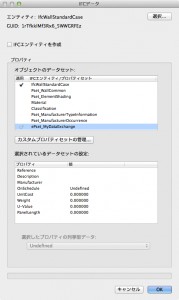

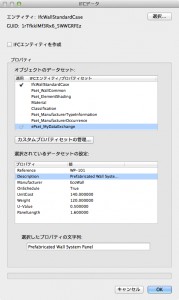

■IFCカスタムプロパティーセットに値を割り当てる

これは、デフォルトのIFCデータセットに値を割り当てるのと同じ操作です。

1. カスタムPsetを選択して、適用欄をクリックします。Psetが割り当てられるとチェックマークが表示されます。

2. Psetが選択された状態で、選択されているデータセットの設定ペインに表示されているパラメーターに値を割り当てます。

3. OK をクリックしてオブジェクトにIFCデータを割り当てます。

選択されたIFCオブジェクトやエンティティのデータパレットにあるIFCデータボタン、あるいは、オブジェクトやエンティティを選択して建築・土木>IFCデータを実行することで、後でデータの参照や編集ができます。

以上のように、Vectorworksのオブジェクトにカスタムプロパティセットを割り当てることで、様々な情報をオブジェクトとともに渡すことができます。

今後IFCの流通が多くなってくると、こういったカスタム情報のやり取りの必要性が高まってきます。IFCのカスタム情報は、Vectorworksのレコードを活用すると覚えておいてください。

Architect解説講座

第5回「壁とスラブの取り合い」

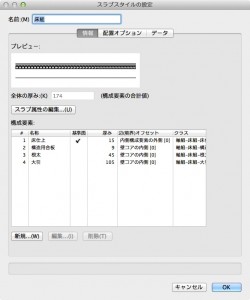

5.2.4 スラブスタイルの編集

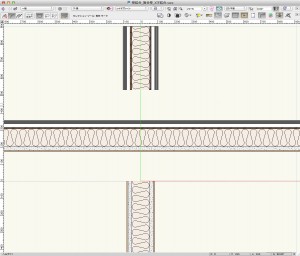

前のステップで開いたスラブスタイルの設定ダイアログで、各構成要素のオフセットを変更して、壁との取り合いを設定しましょう。

1. スラブスタイルの設定ダイアログの情報タブにある構成要素一覧を見ます。

2. 各構成要素を選択し、編集ボタンをクリックするとスラブ 構成要素の属性ダイアログが表示されます。

3. 辺(境界)オフセットの自動の項目を、それぞれ以下のように設定します。

- 床仕上

- 内側構成要素の外側

- 構造用合板

- 壁コアの内側

- 根太

- 壁コアの内側

- 大引

- 壁コアの内側

4. すべての構成要素の設定が終了すると、以下のようになります。

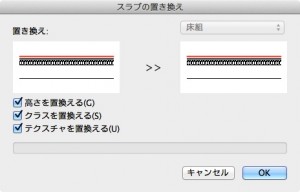

5. スラブスタイルの設定ダイアログで OK ボタンをクリックします。スラブの置き換えダイアログが表示されます。

6. ダイアログ内の各パラメータの説明は以下の通りです。

- 置き換え:変更したいスラブスタイルを選択します。

- 高さを置換える:置換えるスラブスタイルに設定されている高さを使用します。

- クラスを置換える:置換えるスラブスタイルに設定されているクラスを使用します。

- テクスチャを置換える:置換えるスラブスタイルに設定されているテクスチャを使用します。

7. すべてのチェックが選択されていることを確認し、OK ボタンをクリックします。

お知らせ

【アンケート】新BIMlogについて

お知らせ

BIMlogリニューアルのお知らせ

お知らせ

【重要】OS X 10.9 Mavericks への対応状況

昨日、OS X 10.9 Mavericks がリリースされました。

A&A取扱製品の対応状況については、こちらをご覧ください。

Architect解説講座

第4回「スラブツール」

4.3 スラブの編集

4.3.1 準備

1. これまでのセクションでファイルをダウンロードしていない場合は、こちらより圧縮された Vectorworks ファイルをダウンロードしてください。

2. ダウンロードしたファイルを解凍し、「スラブ_編集.vwx」を Vectorworks で開きます。

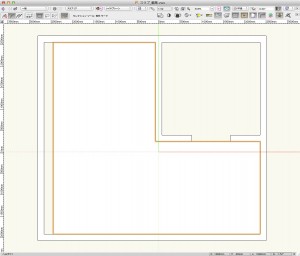

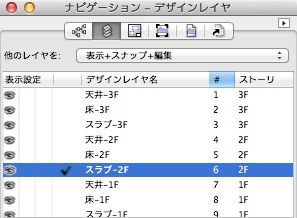

3. ナビゲーションパレットで、アクティブレイヤが「スラブ-2F」になっていることを確認します。

4.3.2 スラブの境界の指定

曲線モードでスラブを作成した場合は、スラブの境界が手動になるため、スラブの大きさは壁の移動に追従しません。スラブの境界から自動に切り替えてみましょう。

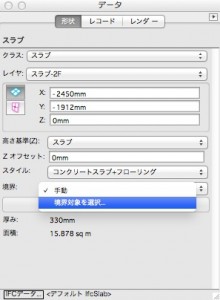

1. 壁に囲まれた既存のスラブを選択します。

2. ナビゲーションパレットのデザインレイヤタブで、他のレイヤを「表示+スナップ+編集」にします。

3. データパレットの形状タブの境界で「境界対象を選択」を選びます。スラブツールに切り替わります。

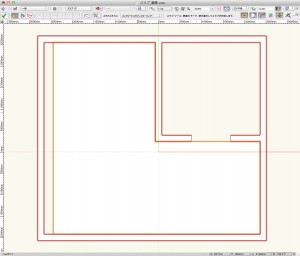

4. 作図モードが壁選択モード、もしくは境界の内側モードになっていることを確認し、スラブの境界を指定します。指定の仕方はスラブの作図と同じです。

5. スラブの境界が自動になると、壁の移動に追従して自動的に大きさが変更されます。

Architect解説講座

第3回「壁結合」

3.2.4 X字結合

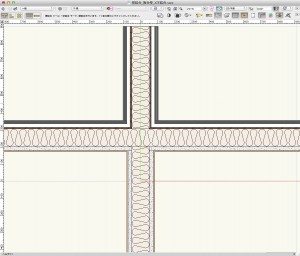

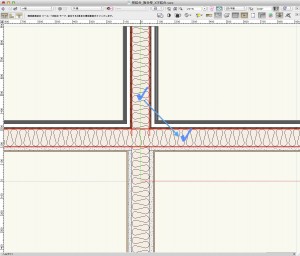

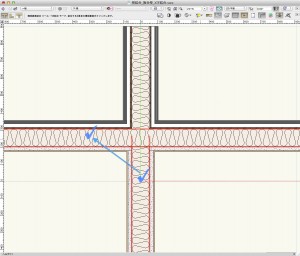

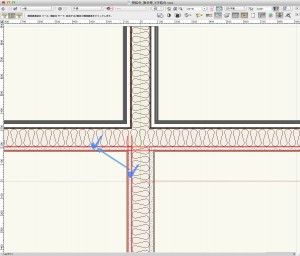

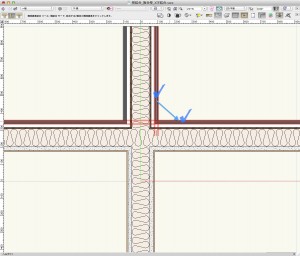

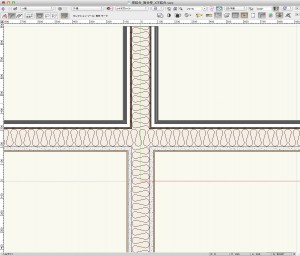

外壁と袖壁、内壁が交差するようなところはX字結合になります。

1. 「壁結合_複合壁_X字結合.vwx」を開きます。

2. 外壁と内壁、外壁と袖壁、それぞれの組み合わせに対しT字結合します。壁スタイルにはコアを指定しているため、コア同士が優先的に結合されます。

3. ツールセットパレットの建物グループに入っている構成要素結合ツールを選択します。

4. 断熱材部分や石膏ボード部分など、境界部分に線が入っているところを構成要素結合ツールで結合します。

5. 断熱材部分をT字結合モードで結合します。対象とする構成要素以外をクリックしないように注意します。

6. 石膏ボード部分をL字結合モードで結合します。このときも構成要素以外をクリックしないように注意します。その他、構成要素を結合したい箇所を操作します。

7. 3 つの壁がX字に包絡結合されます。

Architect解説講座

第2回「壁ツール」

2.2.3 スタイルとして保存

前のステップで作成した壁の構成要素を壁スタイルとして保存することができます。壁スタイルはシンボルのようにリソースとして保存されるため、リソースブラウザを通して他のファイルからも見ることができ、別プロジェクトのファイルにも流用することができます。

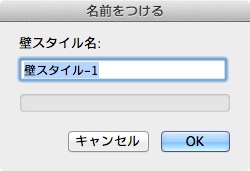

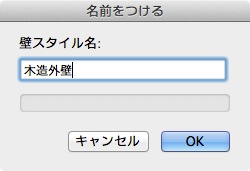

1. 壁の設定ダイアログの設定を壁スタイルとして保存ボタンをクリックします。名前をつけるダイアログが表示されます。

2. 「木造外壁」と入力して OK ボタンをクリックします。壁の設定ダイアログは OK ボタンをクリックして閉じます。

3. 保存された壁スタイルは、リソースブラウザの壁スタイルカテゴリに登録されます。

実践OpenBIM

12. SAVE-建築との連携

12-3. まとめ

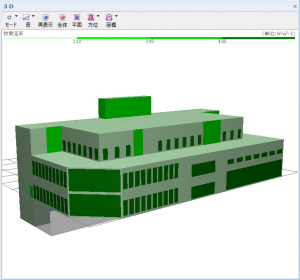

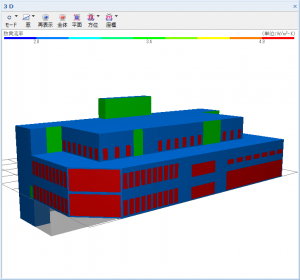

PAL計算において重要なパラメータ(結果に表れる変数)は、形状、向き、材料、開口部情報、地域など多くあり、最適解を建物に投影しようと考えた場合、人力作業には限界があります。

提出書類の作成のみならず、PAL計算を建物のスペック向上の為のシミュレーションと捉えるなら、短時間で正確な数値を得られることが必須であり、コンピューターの支援が重要であるといえます。

今回の連携では、形状データだけでなく、連携の為の情報(壁の名前)が”無理なく”渡ることが確認できました。“無理なく”というのは、Vectorworksの従来よりある「名前」を設定する欄に、コミュニケーションの為の情報を書き込み、PAL計算サイドで解釈するという一連の流れです。

「必要なデータが正確に渡る」こと、そしてそれを「便利に利用する」こと、データ連携と、介在する関係者同士でのコミュニケーション連携が上手く機能した例でした。

協力

株式会社建築ピボット

使用アプリケーション

SAVE 建築

SAVE-建築の詳細は、株式会社建築ピボットまでお問い合わせください。

Architect解説講座

第1回「ストーリ」

実践OpenBIM

11. 建築ピボットに聞く

竹口:

開発初期は色々と大変だったのでは。

長谷川:

販売開始直後から環境意識の高いユーザー様に積極的に利用していただき、建設的なご意見をいただきました。 その意見を取り入れ、ユーザー様とともに作り上げることでより良いものになったと思います。

竹口:

顧客志向の開発ですね。

井出:

今も続けていますが、ユーザーさんへ、機能や使い勝手のヒアリングによく行きました。しっかりと意見を頂いたことが、製品開発へフィードバックされています。

長谷川:

それから、啓蒙活動にも力を入れております。 先週も、弊社のユーザー様でなくとも参加いただける、省エネに関する勉強会(省エネ勉強会)を開催いたしました。

弊社の活動や製品が、環境負荷低減に少しでも寄与できればと考えております。

竹口:

今後のBIM連携に関して、感じることは。

村松:

モデリングを行ないながら、意匠デザインの把握と省エネ性能の確認を同時に行なえることが3D(BIM) のメリットだと感じます。

例えば、外皮の熱特性を可視化することで、設計段階で省エネ性能に気がつくことができ、断熱を強化しよう、庇を設置しよう、といった設計フィードバックが可能になります。

長谷川:

現在は一方通行で IFC を受けて解析して、という流れですが、今後は IFC で書き出して、モデラーに返せるような開発をしていきたいです。

竹口:

ありがとうございました。 それでは次回、Vectorworks と SAVE-建築の IFC 連携となりますので、よろしくお願いします。