1.2.6 ストーリレイヤの確認

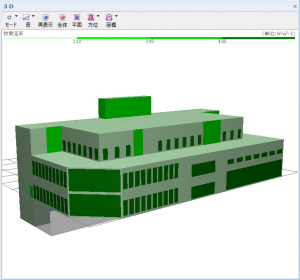

これまで作成したストーリに含まれる各ストーリレイヤは、デザインレイヤとしてファイル内に作成されます。モデリングを進める際は、これらのレイヤを切り替えながら行うことになります。

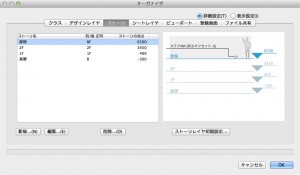

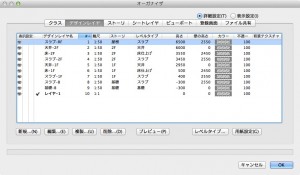

1. ツール>オーガナイザを選択すると、オーガナイザダイアログが表示されます。

2. レイヤタブをクリックすると、ファイルに登録されているレイヤの一覧が表示されます。

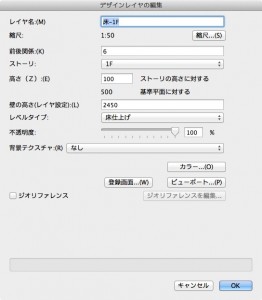

3. 任意のレイヤを選択し、編集ボタンをクリックするとデザインレイヤの編集ダイアログが表示され、レイヤ設定の詳細を確認することができます。

4. 高さの項目は2種類の数値が表示されます。1つはストーリの高さに対する高さで、床面(FL)からの相対高さを表します。もう1つは基準平面に対する高さで地盤面(GL)からの絶対高さを表します。

5. ストーリ内における各ストーリレイヤの相対高さを変更したい場合は、このダイアログ内の高さを変更します。