竹口:

設備設計を3Dで行なうメリットをお教え下さい。

小倉:

BIMという言葉が出てくる前から 一部の先進的なユーザー様の間では、見積の為の設計図ではなく、現実に即した図面を作成するという試みが行なわれてきました。

竹口:

現実に即した図面というと?

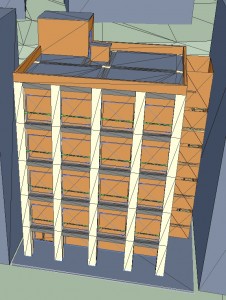

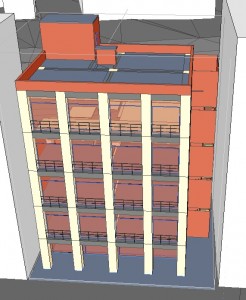

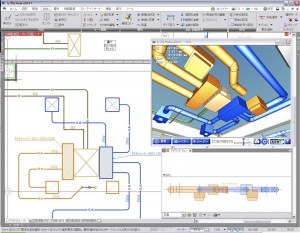

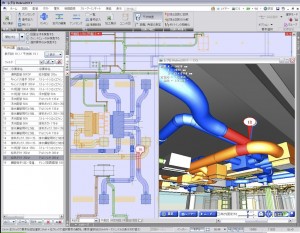

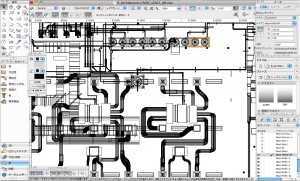

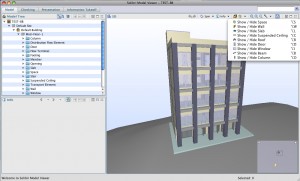

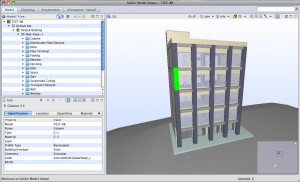

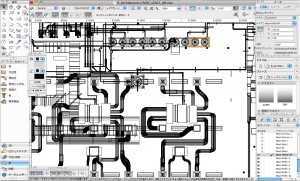

小倉:配管、ダクトは中に流体が流れ、電気もつながりがあります。ボリューム感も大事ですので、実際に物量が納まるのか、設備として無理はないのかということが重要になります。

これは施工できる図面を設計段階で描くということではありません。

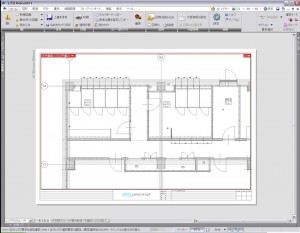

廊下の幅より大きなダクトは描かないなど、現実的な観点で設計図を作ることが 3D設計の発想です。

竹口:

かなり昔から3Dの考えが有ったのですね。

小倉:

グレードの高い仕事をしている設備設計会社では、かなり前から3Dの考え方がありました。

それこそ、PCの出始めの時代から3D設計を意識していた会社もあります。

竹口:

「グレードの高い仕事」。気になる言葉ですね。

小倉:

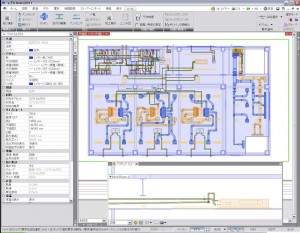

非常に難しい物件、例えば最新の工場とか、意匠的に凝った建築を手がける方々の仕事です。

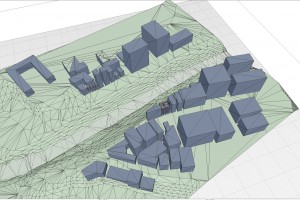

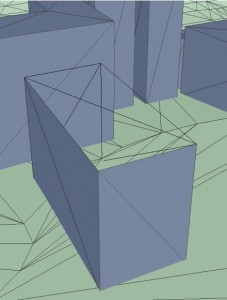

最近ですと、何処までが意匠で、何処までが構造かわからない様な複雑な建築がありますが、その様な建物に、きちんと設備を納めるには、3Dが必須なんです。

竹口:

Rebroのターゲットとする企業規模はあるのでしょうか。

小倉:

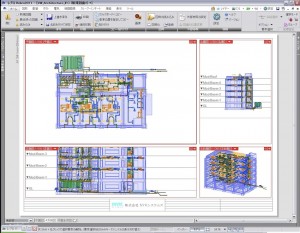

設備専門CADですので、いわゆるサブコンさんと言われる設備専門業者さんがメインですが、企業規模は関係ないと考えております。

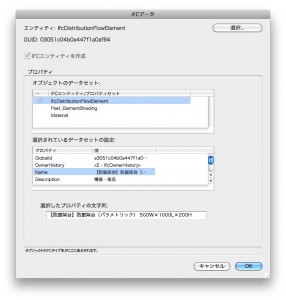

データの流れは一社の中に留まらないので、設備に関係する人全てがターゲットです。

竹口:

ところで、昨年のBuild Live Tokyo、今年のBuild Live Kobeにて、協賛企業として”日本酒”を提供していたシーンが印象的です。NYKシステムズさんの会社概要をお教え頂けますか。

小倉:

当社は、日本容器工業(株)を親会社に持ち、グループ会社に(株)エヌ・ワイ・ケイがあります。 エヌ・ワイ・ケイは、日本酒、ビール、醤油などの醸造タンクで 70%以上のシェアを持つタンクメーカーです。

また、鋼板製一体型水槽や、蓄熱槽、防火水槽などの建築設備のタンクも手がけておりますので、建築設 備の方々にはそちらの方が馴染みがあるかもしれません。特に鋼板製一体型水槽は堅牢で、先の東日本大震災でも被害が全くありませんでした。

”日本酒”と”設備 CAD”の組み合わせを意外に思われるかもしれませんが、Rebro を開発している株式会社NYKシステムズは、これまでの設備CADの常識に捕らわれない醸造用タンクにルーツをもつ日本容器工業(株)のグループ企業・・・、と憶えて頂ければと考えております。

竹口:

なるほど、日本酒と繋がりました。

Build Live Kobeでは、日本を代表する”銘酒”を提供しておりましたが、やはりそこのタンクも日本容器工業さんなんですね。

小倉:はい、そうです。

竹口:

それでは、今後のopenBIMへの期待をお聞かせ下さい。

小倉:

openBIMは「餅は餅屋」で、ベンダーがそれぞれ得意な所を伸ばして、ユーザーが必要に応じて使い分けるというのが、発想の根底に有るのかと思います。

ただし、それぞれが連携しだすとなると、例えばベンダー1社とか、ユーザー会1グループでは、対応は厳しくなると思います。

「連携の精度をどう上げていくか」に対しては、個別案件でのベンダー同士の話し合いではなく、もっと包括的な枠組みが必要になると考えます。

竹口:

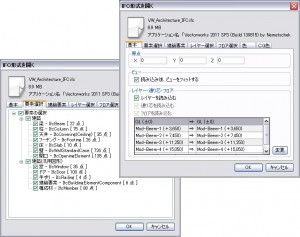

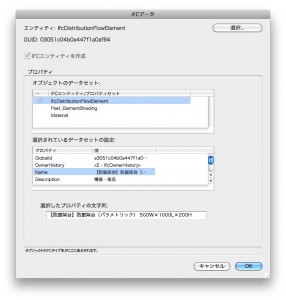

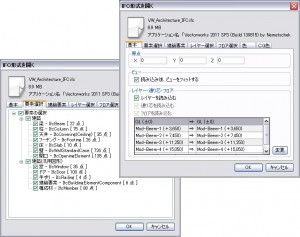

ありがとうございました。引き続き、VectorworksとのIFC連携も宜しくお願いします。

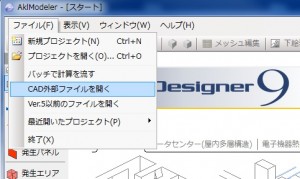

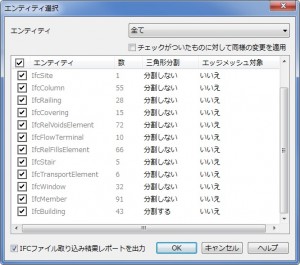

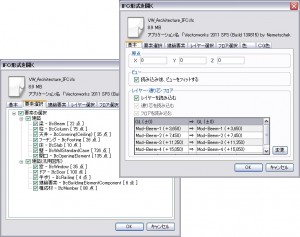

次回は、Rebroと、VectorworksとのIFC連携について解説いたします。