本ブログで公開しているプラグインをアップデートしました。

実践OpenBIM

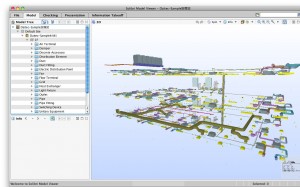

10. Solibri Model Checkerの紹介

他のルールチェックや、パラメータの説明は別の機会として、SMCの操作に進みます。

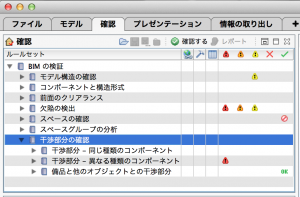

『確認する』をチェックすると、すぐさま自動チェックが始まります。

今回のモデルは比較的小さなものなので、数秒〜数十秒でチェックが完了します。

チェック後は、確認のプライオリティ順に、印がつきます。

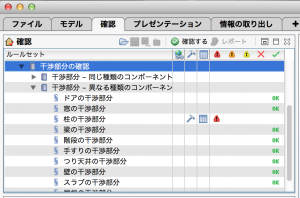

[干渉部分-異なるコンポーネント]を展開すると、[柱の干渉部分]にチェックが付いています。

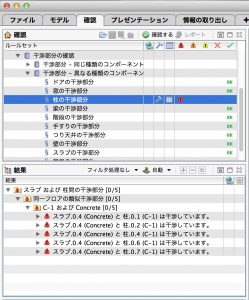

ここで、柱が何かに干渉してしまっていることが確認できますが、下段の「結果」を見ると、更に詳細な情報を得ることができます。

柱が5本、スラブと干渉していることが確認できます。

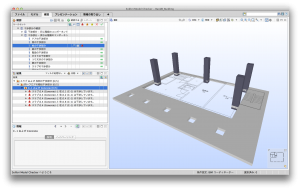

こちら、クリックすると干渉個所が隣の「3D」画面に表示されます。

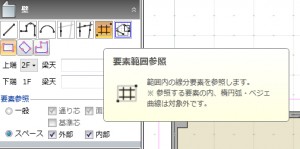

ミニツール

ストーリを表示 プラグイン

Vectorworks Architect 2012から、新たにストーリという機能が追加されました。建物の階を管理する機能ですが、階数が多くなると、特定の階だけを表示する設定が面倒なときがあります。

そこで、表示したいストーリだけを設定できるプラグインを作りました。

Vectorworks

クラウドサービス「Vectorworks Cloud Services」スタート

Vectorworks Service Selectユーザ向け新サービス「Vectorworks Cloud Services」がスタートしました。

“クラウドサービス「Vectorworks Cloud Services」スタート” の続きを読む

お知らせ

イベント参加「大収穫祭 -秋の人- 〜関西から3D・BIMを盛り上げよう〜」

2012年11月10日(土)、BIM LABO・先進三次元研究会主催の『大収穫祭-秋の人(じん)- ~関西から3D・BIMを盛り上げよう~』に協賛出展します。

“イベント参加「大収穫祭 -秋の人- 〜関西から3D・BIMを盛り上げよう〜」” の続きを読む

お知らせ

Solibri Model Checker 日本語版を10月17日に販売開始

実践OpenBIM

9. GLOOBEとのIFC検証

9-5. GLOOBEでの作成手順

9-5-1. 階の作成

新規物件の作成では、まず【階設定】を確認します。

【階設定】ダイアログで地上階・地下階などの階数指定と設計GLの高さ、各階の「階高、SL←→FL高さ、梁天←→SL高さ」を設定します。

階・階高は部材配置時の高さ基準になります。部材が階と関連付けできるので、あとで階高を変更すると部材の高さが追従します。

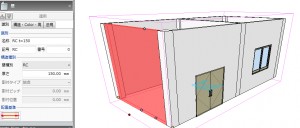

9-5-2. 部材の配置

今回は、舗装緑地(地形)、スペース、柱、梁、壁、スラブ、建具(窓・ドア)でモデル作成を行いました。いずれも専用コマンドから作成していきます。

9-5-3. 壁の配置

GLOOBEの専用コマンドは属性を利用した、操作モードが多数用意されています。たとえば、スペース配置後、スペースを囲む領域線を参照して一回の操作で複数の壁を同時に配置することが可能になります。

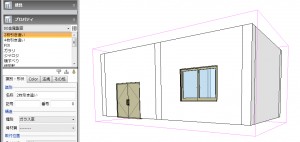

9-5-4. 属性について

Vectorworksなどの他システムにBIMデータ連携を行う場合、属性情報は重要です。

GLOOBEでは基本的な部材属性はプログラムで用意しています。

たとえば、壁の場合、GLOOBEでは、RC、LGS、ALCなどの材質情報が標準で用意されています。これらの情報を正しく設定することで、IFCデータを受け取ったシステムが壁の材質が判断でき、その後の処理が自動化されます。

今回の場合、RCを選択しました。

9-5-5. 建具の形式

建具は、標準形式の2枚引違窓と両開ドアで作成しました。建具作成後、形式を自由に編集することも可能です。

お知らせ

Solibri Model Checker 日本語版の国内販売契約を締結

A&Aは、Solibri社製IFCモデルチェッカー「Solibri Model Checker 日本語版」の国内販売契約を締結しました。

“Solibri Model Checker 日本語版の国内販売契約を締結” の続きを読む

お知らせ

OS X Mountain Lion (10.8) への対応状況について

先般リリースされた、OS X Mountain Lion (10.8) への対応情報のページを掲載しました。

“OS X Mountain Lion (10.8) への対応状況について” の続きを読む

Vectorworks

Vectorworksを利用したチームがBuild London Live 2012にて受賞

世界的なOpen BIMイベントである「Build London Live 2012」が5月21〜22日にかけて開催され、世界中から11チームが参加しました。

“Vectorworksを利用したチームがBuild London Live 2012にて受賞” の続きを読む

ミニツール

リアルタイムパラメータ

Vectorworksのプラグインオブジェクトには、様々なパラメータが搭載されており、開口部の編集を自由に行うことができます。ただ、開口部のスタディーとしていろいろな大きさを検討したい場合、データパレットや設定ダイアログで入力するよりも、スライダーなどで直接的に変更したいときがあります。そこで、窓の幅や高さ、高さ位置をダイレクトに調整できる道具をつくりました。

お知らせ

CameraMatch 2012 発売

実践OpenBIM

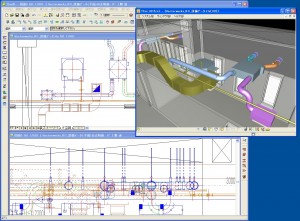

8. CADWe’ll TfasIV との連携

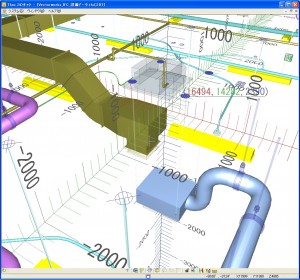

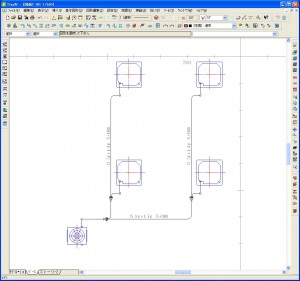

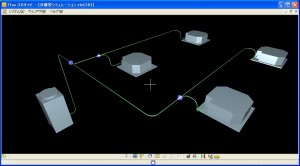

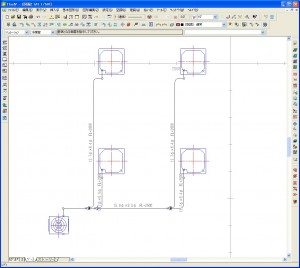

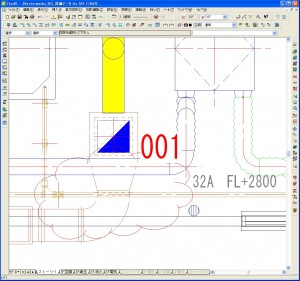

作成した設備用シートに設備図面を作図していきます。

断面や3D表示で確認しながら作図を進めることが可能です。

メジャー表示で寸法を確認しながら作図・編集することができます。メジャー表示時に、 指定した位置の座標値を表示できます。

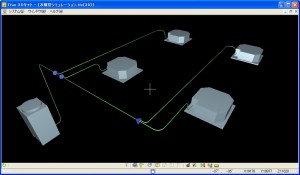

空調機を指定して、冷媒管ルートのパターンを切替えながらシミュレーション作図することができます。

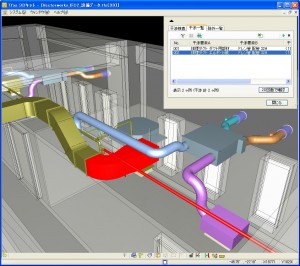

空調・衛生・電気の設備図面を取込み、統合図を作成し干渉検査を行うことができます。 3D表示画面上では干渉箇所が赤色で表示されます。 更に干渉一覧をクリックすると、その位置まで視点を移動できます。 2D表示画面上(図面)では、該当する干渉箇所を雲マークで表示します。

意匠モデルに設備を作図しました。

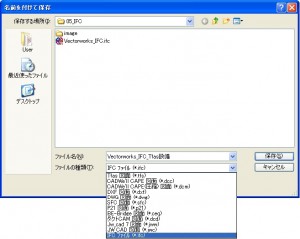

8-2-3. IFCファイルの出力

IFCファイルの出力は、ファイルの種類に「IFCファイル」を指定するだけで通常の図面保存と同じ操作でできます。シート操作やレイヤ操作により特定の階のみ出力する等、出力対象を限定することもできます。

CADWe’ll TfasIV からIFC2x3のバージョンの設備IFCデータが書き出されます。

実践OpenBIM

7. ダイテックに聞く

竹口:

弊社はIAIに所属しておるのですが、御社もIAIの活動には積極的ですね。

山口:

はい、IAIでは、”技術統合委員会”の委員長を弊社の人間が務め、”設備・FM分科会”、”インプリメンテーション分科会”にも参加しております。

また、設計製造情報化評議会(C-CADEC)等にも積極的に参加しております。

竹口:

では、今後のopenBIMへの期待や要望があればお聞かせ下さい。

山口:

建設のプロセスには多くの人が携わるので、特定の企業とか、特定のソフトウェアメーカーだけがBIMに対応するのではなく、業界全体でBIMを推進していく必要があります。

国交省がBIMの試行案件を求めるなど、国レベルでもBIMへの感心が高まってきておりますので、BIMに対する理解も数年前よりも格段に上がってきています。

BIMやopenBIMの普及により、今までできなかったことが実現可能になります。ここに大きな感心があると共に、期待を寄せています。

竹口:

ありがとうございました。

引き続き、連携も宜しくお願いします。

Vectorworks

【米国】-続報- PCI BIM委員会がプレキャスト業界におけるopenBIMのメリットを発表

米国内にて、プレキャストコンクリートの次世代統合モデルを築く試みが始まりましたが、詳細なワークフローの発表がありました。

“【米国】-続報- PCI BIM委員会がプレキャスト業界におけるopenBIMのメリットを発表” の続きを読む